保育園のルールって、ちょっと細かくて窮屈に感じることありませんか?

でも、それにはちゃんと理由があります。

・子どもたちが安全に、安心して過ごすため

・パパやママが安心に子どもを預けられるようにするため

【前編】に続いて、「どうしてこのルールがあるの?」という

ママ・パパの素朴な疑問に、現役保育士の私が本音でお答えします。

知ればきっと、園との向き合い方が変わるはずです。

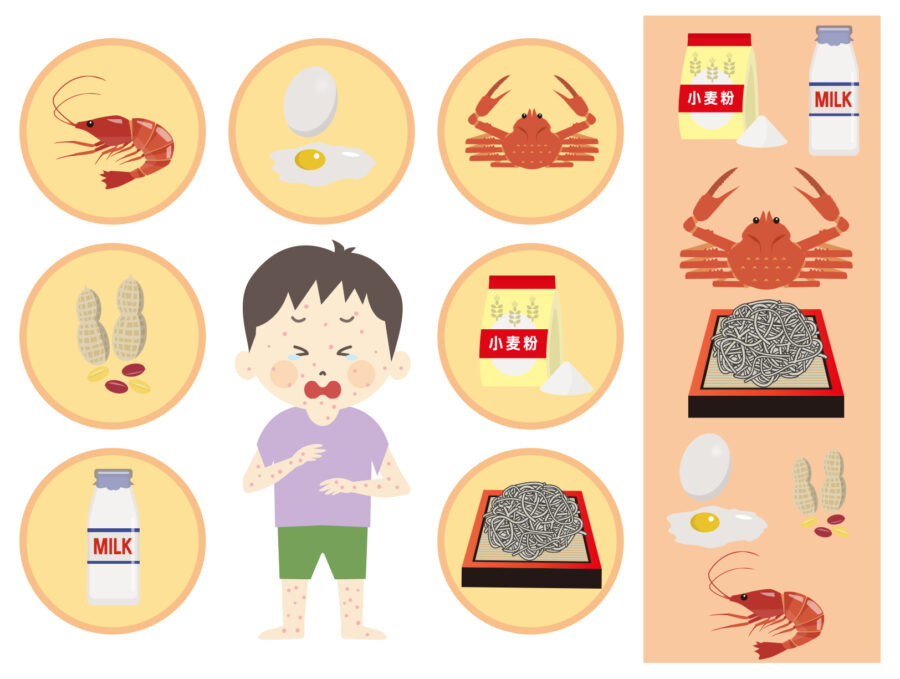

⑥ 食物アレルギー、なんで「完全除去」なの?

「うちの子、生卵だけがダメなのに、なんで卵全部除去なの…」

これはよく聞く声です。

・生卵だけがダメ

・白味だけがダメ

このようなアレルギーをお持ちのお子さん、結構いらっしゃいます。

しかし、保育園では、「卵」アレルギーがある子は、「卵使用しているすべての料理を除去」しているところが多いと思います。

これは、事故を未然に防ぐ大切なルールです。

保護者としては、食べれるのに別のものにされる…と感じるかもしれませんが、たくさんの園児の調理をしている中、正直、「必要最低限の除去」は難しいです。

よって、「完全除去」が基本です。

しかし、原因となる食材を除去するだけではありません。

代替えの食材を使用するなどして、美味しく楽しく食べられるように配慮しています。

だから、そこは安心してくださいね。

⑦子どもの体調は?

保育園の体調基準としては、「発熱がなく、下痢嘔吐などをしていなければ、お預かりはできます」というルールが一般的だと思います。

「鼻水がでています」

「少し咳が出るだけで、熱はないです」

そう伝えてくださる保護者の方も多いのですが、実際にお預かりしてみると…

1日中ずっと咳をしていたり、ティッシュがゴミ箱いっぱいになるくらい鼻水が止まらなかったりすることもあります。

もちろん、園でのルールに沿って「熱がないのなら大丈夫」という判断でお預かりします。

でも、その子のしんどそうな姿を見ていると、「本当はお家でゆっくり過ごさせてあげた方がいいのにな…」と思うこともあるんです。

保育士は子どもたちの体調変化を見逃さないようにしています。

それでも、体調が悪いままの登園は、無理をさせ更にひどくなってしまうことがあります。

それだけでなく、集団生活ですので他のお子さまにもうつしてしまう可能性もあります。

「うちの子だけ」の問題では済まないこともあると、考えていただけるとありがたいです。

お仕事の都合など、すごくすごく悩まれているのもわかります。欠勤の電話って、しずらいですよね。

でも、「ちょっとしんどそうかな…?」という時には、ほんの少しだけでも、子どもの気持ちにも寄り添っていただけると嬉しいです。

⑧ 保護者会・行事・役員って大変だけど…

「保護者会…役員の仕事…正直、ちょっと面倒だなぁ~」

そう思うママ・パパの気持ち、とてもよくわかります。

そのために仕事の調整が必要だったり、早退・欠勤しないといけないこともあって、なかなか負担が大きいですよね。

でも———

子どもたちは、ママやパパが行事に関わってくれると、とても嬉しいんです。

「ねぇ見て!あれ、ぼくのパパだよ!」

そんなふうに教えてくれる時の、あの誇らしげな顔。

私たち保育士も、笑顔になれます。

お家に帰ってから…

「パパ、今日のジャガイモたくさん採れたね!」

「パパがいたから、ぼくがんばって掘ったよ!」

なんてやりとりがうまれるのも、パパやママが関わってくれたからこそ。

パパやママもいつもとは違うお子様の表情が見れたり、同じ気持ちを共有できるんです。

ちなみに、私の主人娘たちが通う幼稚園で、「節分の鬼」として参加したことがあります。

娘たちは、それはもう嬉しそうに帰ってきて、家族の会話にも花が咲きました。

「ちょっと面倒」が「一生の思い出」に変わる瞬間。

そんな機会が、年に数回でもあると、子どもたちにとっても、親たちにとっても、かけがえのない経験になるんじゃないかなと感じます。

⑨ 園のタイムスケジュールに合わせた生活を

園生活が始まると、毎日のリズムが決まってきます。

入園前に、少しずつ園のスケジュールに近づけておくことが、スムーズなスタートにつながります。

たとえば「昼寝」。

集団生活の中では、大切な休息時間です。

「うちの子、夕方まで昼寝はしません」という話も聞きます。

しかし、園では午睡時間は決まっています。

また、「抱っこじゃないと寝ないんです…」というご相談もよくありますが、

正直なところ、すべてのお子さんに合わせた時間で午睡させたり、一人ひとりを抱っこで寝かせる余裕は、保育現場にはありません。

もちろん、なかなか入眠しない子に付き合うのが大変なことも、

横にして泣かれると辛くて抱っこしたくなる気持ちも、すごくよくわかります。

でも、だからこそ、少しずつ園のスケジュールに合わせて、“同じ時間に午睡する”ことや“布団で寝る練習”を、入園前からスタートしてもらえると助かります。

これは、保育士のためではなく、

お子さん自身が、新しい環境で安心してく過ごすための大切な準備です。

⑩ 先生との連絡は”信頼関係の基盤”

忙しい毎日の中でも、お子さんの様子を保育士と共有する時間はとても大切です。

中には、登園後すぐに「じゃあね、がんばって!」と仕事に向かわれるママ・パパも見られます。

でも、その後「あれ?この傷どうした?」「鼻水、すごい出てるけど…」など、気になる姿が見られると、確認のために職場へご連絡しなければならないこともあります。

ほんの1~2分でも、

・前日や朝の体調

・気になっている様子(夜泣き・食欲・便の状態など)

・家での小さなケガの有無

などを伝えていただけると、園でも適切な対応ができるだけでなく、不要な誤解も防げます。

保育士にとっては、「保護者との信頼関係」をとても大事にしています。

慌ただしい時間かもしれませんが、ほんの少し立ち止まって、お話しできる時間を作ってもらえたら嬉しいです。

そうすると、その日の生活もスムーズに過ごせると思います。

まとめ

保育園のルールは、一見「厳しい」「融通がきかない」と思われがちですが、

そのひつとつひとつには、子どもたちの安全と安心、そして保護者との信頼関係を守るための理由があります。

私は、現場で子どもたちと毎日関わっているからこそ見えること、感じことがあります。

その思いを、少しでも伝えることができ、理解してもらえたら嬉しいです。

私たち保育士は、パパ・ママと一緒に子育てをしている仲間の一人です。

だからこそ、信頼し合い、想いを共有し合える関係を築けていけたらと願っています。

最後に…

今回は、「入園前に知っておいてほしい10のチェックポイント」に付随した、パパ・ママの「なんで?」に前後編にわたり本音でお答えしました。

保護者視点から、園側の気持ちや子どもたちの姿を想像できたのではないかと思います。

これから園生活を始めるお子さん、そしてパパ・ママにとって、少しでも不安が軽くなり、前向きな気持ちでスタートを切れるきっかけとなれば嬉しいです。

コメント